هل يسخر أحمد الشرع من السوريين؟

لقد كان سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤ تحررًا لا يمكن إنكاره بالنسبة لملايين السوريين، الذين خرجوا فجأة وبشكل غير متوقع من خمسين عامًا من البربرية الشمولية التي حولت سوريا إلى حقل من الخراب ومعسكر اعتقال، اختفى خلالها مئات الآلاف من المدنيين أو أُجبروا على النزوح إلى المنفى.

تحرير وليس ثورة

في التاسع من كانون الأول، أعلن أحمد الشرع نفسه زعيماً لسوريا الجديدة، رافضاً بشكل قاطع كل أشكال تقاسم السلطة واللامركزية والفيدرالية، مع الحرص على عدم استخدام مصطلح الديمقراطية أبداً، قبل أن يعلن في مقابلة مع التلفزيون السوري في ١٥ ديسمبر/كانون الأول – بعد أسبوع واحد فقط من سقوط الأسد – أنه ”من الضروري الآن التخلي عن العقلية الثورية“. من المشروع أن نتساءل: متى كان الشرع ثورياً؟

وفي ٢٩ كانون الأول، أكد الشرع أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات قبل أربع سنوات، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الوضع المتردي للمجتمع المدني السوري، ولكنه غير مطمئن على الإطلاق حين يصدر عن شخص يرفض مفهوم الديمقراطية ذاته، مهما كان شكله. وفي الوقت نفسه، أعلن الشرع عن قرب إقرار دستور جديد خلال مؤتمر حوار وطني افتراضي، من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية. في هذه الفترة، كان أكثر المتفائلين لا يزالون ينتظرون ما سيحدث.

في ٢٩ كانون الثاني، عُيّن الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية من قبل القيادة العامة السورية ( المتجسدة في شخصه) في ”مؤتمر النصر“. وبعد ذلك تم إلغاء الدستور السوري وجميع المؤسسات الموروثة من حزب البعث وديكتاتورية الأسد. لن يندم أحد على هذه المؤسسات.

وفي يوم ١٢ شباط، شكّل الشرع لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أعضاء[1] لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني، والذي استغرق التحضير له عشرة أيام وافتتح في ٢٤ شباط. وضمّ المؤتمر نحو ٦٠٠ شخص – دُعي الكثير منهم قبل أقل من يومين عن طريق الرسائل النصية – واستبعد أي تمثيل للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية. استغرقت المناقشات يومًا واحدًا فقط ولم تحقق شيئًا من الناحية الموضوعية، باستثناء إعادة تأكيد سطحية للاحتياجات التي سبق أن صاغها الجميع: العدالة الانتقالية، واحترام الحريات العامة والسياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في إعادة إعمار البلاد، والإصلاح الدستوري والمؤسساتي، واحترام السيادة الوطنية واحتكار الدولة للسلاح. وأضيف إلى ذلك إعلان رمزي يدين التوغل الإسرائيلي.

وفي الثاني من آذار، شكّل الشرع لجنة مكونة من خمسة أعضاء[2] لصياغة دستور مقترح، تم وضعه في غضون عشرة أيام وتم اعتماده في ١٣ آذار لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وينص الدستور المقترح على أن يكون الرئيس مسلماً ويجعل من الفقه الإسلامي ركناً من أركان القانون الدستوري، مع التعهد بـ”حماية الأقليات“، كما تعهد بشار الأسد من قبل. وبعد أربعة أيام، تم ذبح عدة مئات من المدنيين العلويين في الساحل.

في ٢٩ آذار، حلّ الشرع الحكومة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء محمد البشير وشكّل حكومة انتقالية بدلاً منها، وعيّن ٢٣ وزيراً[3]، تسعة منهم من هيئة تحرير الشام. أصر المجتمع المدني على احترام التنوع وحقوق المرأة، فعين الشرع المرأة الوحيدة في الحكومة، وهي مسيحية بدورها، في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية. ولو أراد الشرع أن يكون ساخراً لما كان بإمكانه أن يقوم بعمل أفضل من ذلك. أضف إلى هذا أن جميع الوزراء يتم تعيينهم الآن من قبل الرئيس مباشرة، بينما تم إلغاء منصب رئيس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الرئاسي بدون رئيس وزراء لا يختلف كثيرًا عن النظام الملكي.

في أقل من ثلاثة أشهر، نجح أحمد الشرع بمهارة ودون معارضة في فرض نفسه رئيسًا للدولة، وفرض نظامًا رئاسيًا يمكن توصيفه بأنه استبدادي.

انتقال سياسي في ظل اتفاقات أستانة

منذ عام ١٩٧٠، تسير سوريا على خطى راعيها الروسي. من يطلع على نظام السلطة الروسي ويحلل النظام السوري في عهد الأسد سيكتشف ذات أساليب النهب والسلب والفساد القبلي، وذات الازدراء الساخر الذي تبديه النخب الموالية تجاه غالبية الشعب، وذات سياسة التخلي والإفقار المتعمد للمحافظات، ولكن أيضًا وأخيرًا ذات التقديس الجماعي للزعيم حتى وإن كان من الواضح افتقاره إلى الكاريزما. ومن المفارقات أن الأسد وصل إلى السلطة في نفس الوقت الذي وصل فيه بوتين إلى السلطة، فأصبح نسخة منه وتلميذه في آن واحد. فمنذ بداية الثورة الشعبية في عام ٢٠١١، تصرف الأسد تمامًا كما فعل بوتين أو سيفعل في بلده في حال اندلاع ثورة، وذلك بإنكاره لوجود الثورة وتسببه في موت أو اختفاء أو فرار نصف سكان البلاد بدلًا من الشروع في أي مظهر من مظاهر الإصلاح الذي قد يكسبه قدرًا من الدعم الشعبي. العناد والإنكار الإجرامي هما أكثر ما يشترك فيه الأسد وبوتين. الشيء الوحيد الذي يفرقهما حقًا هو أن بوتين لم يختبر بعد انتفاضة شعبية واسعة النطاق، وبالتالي لم تتح له الفرصة لنشر كل خبرته الاستبدادية.

في الواقع، لا يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من نظام الأسد، والمقارنة الوحيدة الصحيحة ستكون مع الديكتاتورية الستالينية. ويبقى النموذج هو النموذج الروسي دائمًا. وبالتالي، لن يتوقف شبح روسيا عن أن يخيم على حياة السوريين من يوم إلى آخر. والأكثر من ذلك، من المشروع الاعتقاد بأن سقوط الأسد لم يكن ليتحقق إلا بتعاون بوتين أو بموافقته. قبل التباكي على المؤامرة، دعونا نتذكر بعض الحقائق التي نعرفها جميعًا.

ليس لدى روسيا أصدقاء، فقط عملاء وتوابع وأصحاب ديون. لقد عاشت سوريا على الائتمان الروسي ثم الإيراني لعدة عقود، وكان تدخلهم في الحرب الأهلية السورية بدافع الحاجة إلى سداد الديون المتعاقد عليها من قبل عشيرة الأسد. وعلى غرار الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج البترو-ملكية، وضعت كل منها بيادقها على رقعة الشطرنج السورية، وغيّرت تحالفاتها وأولوياتها الجيو-استراتيجية وفقاً للظروف ومصالحها المتقلبة. لقد أصبحت الطوائف والفصائل السورية، رغماً عنها، أو حتى من دون علمها، وكلاء للعبة سرعان ما تجاوزتها. وإذا حاولنا أن نستشف منطقًا قائمًا على تحالفات أو محاور أو معسكرات ذات ترسيمات واضحة المعالم، فلن نقع إلا في الضلال أو الخطأ. فليس هناك صداقات أو تضامنات بين الدول، بل هناك فقط فرص ومناورات.

منذ بداية الثورة في عام ٢٠١١، كانت إيران وحزب الله أول من تدخل لحماية النظام السوري وإبقاء السيطرة على الطرق بين العراق ولبنان، في الوقت الذي كانا فيه يطوران قبضتهما العسكرية والتجارية في سوريا. وفي الوقت نفسه، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بدعم لوجستي من الأردن وبريطانيا وإسرائيل، بتزويد نحو خمسين جماعة مرتبطة بالجيش السوري الحر والمعارضة السورية التي تجسدها الحكومة السورية المؤقتة في المنفى (في تركيا) بالأسلحة، بما في ذلك الجماعات الإسلامية المرتبطة بجبهة النصرة والتي توحدت منذ عام ٢٠١٥ تحت مظلة جيش الفتح. وتعدّ قطر وتركيا من بين الممولين الرئيسيين لجبهة النصرة ( ٢٠١٢ – ٢٠١٧)، تليها جبهة فتح الشام (٢٠١٦ – ٢٠١٧) وهيئة تحرير الشام (٢٠١٧ – ٢٠٢٥).

ومع التدخل الروسي، والاستيلاء على كوباني وهجمات باريس التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في عام ٢٠١٥، تغيرت استراتيجيات جميع الأطراف. فقد ساهمت هجمات باريس، التي أعقبت إفراج الأسد عن السجناء الإسلاميين في عام ٢٠١١، إلى حد كبير في تحويل نظر المجتمع الدولي عن همجية النظام للتركيز على الفزاعة الجهادية. لقد سحبت الولايات المتحدة تدريجيًا دعمها للجماعات السلفية وأعادت توجيهه نحو وحدات حماية الشعب الكردية/ وحدات حماية المرأة ثم قوات سوريا الديمقراطية، مع التركيز على محاربة الدولة الإسلامية، بينما أرسلت روسيا مرتزقتها من شركة فاغنر لتجنيد السوريين في كتيبة صيادي داعش قبل إرسالهم لتأمين مزارع النفط التابعة للنظام أو للعمل كوقود للمدافع في ليبيا (وهو ما فعلته تركيا أيضًا). ولكن في الواقع، كان تنظيم الدولة الإسلامية يُضرب بيدٍ ويُغذى باليد الأخرى من قبل تركيا وروسيا ونظام الأسد الذي لم يتوقف أبدًا عن التصرف في الخلايا الجهادية كما يناسبه، حيث كان يحركها من اليمين إلى اليسار لارتكاب الفظائع لصرف الانتباه عن جرائمه ومؤامراته، أو لزعزعة استقرار بعض المناطق أو السكان الذين يشكلون مصدر إزعاج له، أو لإضفاء الشرعية على استخدام القوة حيث لا توجد أسباب وجيهة كافية. الجهادي هو أداة عملية.

وخلافاً للاعتقاد الشائع، لم تكن روسيا والولايات المتحدة وحلفائهما (الأردن وإسرائيل وتركيا) على خلاف عسكري على الأراضي السورية[4]. بل على العكس، فقد توصلت الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ إلى الاتفاق على القيام بعمليات جوية مشتركة تهدف إلى ضرب مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة[5] [6]. وفي أعقاب ذلك، وقّعت روسيا اتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن في عام ٢٠١٧[7] [8] لإبعاد الإسلاميين (حزب الله والدولة الإسلامية) عن مرتفعات الجولان والحدود الأردنية، وهو ما أدى إلى استعادة النظام السوري وروسيا لمدينة درعا في عام ٢٠١٨، مما أدى إلى القضاء على جيب الدولة الإسلامية في حوض اليرموك واستسلام ثوار درعا واندماجهم في عملية التطبيع مع الأسد[9]. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاتفاقات التي وقّعتها روسيا كانت بموافقة بشار الأسد. ومن دون الخوض في مزيد من التفاصيل، من الواضح جداً أنه في السياق السوري لم يكن هناك أبداً أي ازدواجية حقيقية بين ”محور الشر“ و”محور المقاومة“.

في وقت مبكر من عام ٢٠١٥، بدأت شخصيتان مؤثرتان مقربتان من النظامين السوري والروسي، رندة قسيس وفابيان بوسارت، باقتراح تنفيذ عملية سلام في سوريا من خلال عقد مؤتمر في أستانة، كازاخستان. بعد عامين من المحادثات غير المثمرة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، تم أخيرًا في عام ٢٠١٧ تأسيس مؤتمر أستانة كمنتدى تفاوضي بين روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد وعشرات الفصائل السورية المتمردة بقيادة جيش الإسلام، مع تنحية الأمم المتحدة إلى صفة مراقب. أظهرت روسيا وتركيا بعد ذلك ريادتهما في المناقشات بوضوح شديد، حتى أن روسيا اقترحت مسودة دستور ”جمهورية سوريا“ المستقبلية، حيث تم إدخال نظام لا مركزي وفيدرالي وعلماني يلغي الفقه الإسلامي كمصدر للقانون. عارضت تركيا وجامعة الدول العربية والمعارضة الموالية لتركيا والأسد بشكل قاطع أي شكل من أشكال الفيدرالية. ولفهم مضمون هذه المحادثات ونتائجها بشكل أفضل في ضوء الأحداث الأخيرة، قد يكون من المفيد التذكير بأن روسيا اقترحت تنحي الأسد في عام ٢٠١٢، ولكن هذا الاقتراح رفضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بحجة أن الأسد ”كان على وشك أن تتم الإطاحة به“. ويبدو أن تركيا قد تقدمت على روسيا في هذه المفاوضات بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣، قبل أن تضع طرائق الانتقال السياسي في سوريا من زاويتها الخاصة. وقد اصطدمت روسيا بإيمان بشار الأسد العنيد بأنه لا يقهر ورفضه قبول أي مقترحات للإصلاح الدستوري، لا سيما منذ عودته إلى المسرح الدولي في قمة جامعة الدول العربية في جدة في حزيران عام ٢٠٢٣.

في اليوم السابق لسقوط نظام الأسد، اجتمعت روسيا وتركيا وإيران في الدوحة بحضور خمسة من أعضاء جامعة الدول العربية (مصر والسعودية والعراق والأردن وقطر) لتسجيل انتهاء الأعمال العدائية. في الوقت نفسه، أوقفت القوات الجوية الروسية غاراتها فجأة بعد تسع سنوات من القصف المتواصل، وانسحبت بسلام إلى قواعدها في حميميم وطرطوس حيث لا تزال حتى اليوم تطبيقًا لاتفاقيات الدوحة. وبموجب هذه الاتفاقيات، أعطت روسيا الأسد وعشيرته وحلفاءه ضمانات أمنية وعفوًا مقابل الانسحاب العام لجيشه، بينما تفاوضت إيران على حماية الأماكن المقدسة الشيعية. وفي مساء يومي ٧ و٨ كانون الأول، حزم المقربون من الأسد حقائبهم قبل أن يتم إجلاؤهم بكفاءة بالطائرة من سوريا إلى روسيا ودول الخليج، بمن فيهم بشار الجعفري، المفاوض الرئيسي في اتفاقات أستانة وسفير سوريا لدى روسيا[10]. كل ذلك دون أن تسقط إسرائيل طائرتهم أثناء تحليقها بالطبع.

وفي ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤، أعلن الشرع أن سوريا تتقاسم مع روسيا مصالح استراتيجية عميقة، رافضًا بشكل قاطع تواطؤها الواضح مع نظام الأسد ومسؤوليتها عن المذبحة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين منذ عام[11] ٢٠١٥.

في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، جاء وفد روسي بقيادة وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف إلى دمشق لوضع إطار ومعايير العلاقات الثنائية المستقبلية. ثم وضع الشرع شروطه، مطالباً بتعويضات مالية عن الجرائم المرتكبة وتسليم الأسد إلى سوريا، وهو يعلم تماماً أن روسيا لن توافق على ذلك.

في بداية شهر آذار، وبينما كانت المجازر في الساحل تدفع المئات من المدنيين العلويين إلى اللجوء إلى قاعدة حميميم، عرضت روسيا بشكل منافق المساعدة لتحقيق الاستقرار في سوريا. وقد شهد الشهر التالي بدايات تعاون عسكري جديد مع تركيا وروسيا، حيث اعترف الشرع بأن الجزء الأكبر من المعدات العسكرية السورية تم توريدها من روسيا، وأن سوريا لا تزال تعتمد على العديد من العقود مع روسيا في قطاعي الغذاء والطاقة، وأن حق النقض في الأمم المتحدة يشكل تهديدًا خطيرًا لاحتمال رفع العقوبات التي تؤثر بشدة على البلاد.

ما يمكن أن نستخلصه من كل هذه المعطيات هو أن مصير السوريين سيبقى مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا برغبات أردوغان وبوتين. ويمكننا أن نطلق على هذا القيد اسم ”لعنة أستانة“.

ماذا عن الجهاديين الأجانب؟

لنبدأ ببعض تفاصيل السيرة الذاتية والمعلومات الأساسية.

ولد أحمد الشرع في عام ١٩٨٢ في نفس المكان الذي ولد فيه أسامة بن لادن – الرياض في المملكة العربية السعودية – وعاش في سوريا بين عامي ١٩٨٩ و ٢٠٠٣. قبل بدء الغزو الأمريكي للعراق، ذهب إلى بغداد حيث انضم إلى الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي أسسه زعيمه أبو مصعب الزرقاوي بعد مبايعة بن لادن. اعتُقل الشرع في عام ٢٠٠٦، ثم قضى خمس سنوات في السجون الأمريكية. وفي الثاني من أيار عام ٢٠١١، أُطلق سراحه بعد القضاء على بن لادن، وأرسل خليفته أيمن الظواهري الشرع إلى سوريا في آب من العام نفسه لتأسيس الفرع السوري لتنظيم القاعدة، جبهة النصرة، بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بقيادة أبو بكر البغدادي في ذلك الوقت. وكما شاءت الأقدار، في الوقت نفسه بالضبط، منح بشار الأسد العفو وأفرج عن مئات الإسلاميين من سجن صيدنايا، بمن فيهم عدد من المتشددين سيئي السمعة[12] الذين أنشأوا في الوقت نفسه، في الأشهر الثلاثة التي تلت إطلاق سراحهم، الجماعات السلفية الرئيسية المسؤولة عن تفتيت الجيش السوري الحر ومن ثم أسلمته: لواء الإسلام وصقور الشام وأحرار الشام.

وفي عالم الجماعات الإسلامية المسلحة، توالت المواجهات المسلحة وحروب القوة والتحالفات الظرفية وإعادة التشكيلات الواحدة تلو الأخرى، وبلغت ذروتها في عام ٢٠١٧ في عمليات اندماج واسعة النطاق داخل الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، برعاية تركيا. تتزامن هذه التغييرات مع المفاوضات الدولية في إطار عملية الأستانة المذكورة أعلاه. وهي اللحظة التي شجعت عددًا من الفصائل الإسلامية، التي تواجه مأزقًا في حرب الخنادق مع نظام الأسد، على تغيير استراتيجيتها وتبني خطاب وطني وثوري، مع تطهير الجناح الأكثر تطرفًا. وكان شريك الشرع منذ عام ٢٠١١، أنس حسن خطاب، يشغل منصب رئيس المخابرات في هيئة تحرير الشام[13]، وهو المنصب الذي يحتفظ به في الحكومة السورية. في هذا المنصب كان مسؤولًا عن القضاء على خصوم هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب، ولا سيما خلايا تنظيم حراس الدين وخلايا تنظيم داعش، وهي عملية نفذها بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التركية والأمريكية.

ثم تم التخلي عن نهجهم الجهادي تدريجياً لصالح الإدارة السياسية والتكنوقراطية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي جسدتها بشكل خاص حكومة الإنقاذ السورية الجديدة. من الواضح أن تركيا وروسيا مارستا تأثيراً كبيراً على تطور الثورة السورية في تلك الفترة، على الرغم من أن الفصيلين الرئيسيين اللذين شكلا هيئة تحرير الشام لم يشاركا في مفاوضات الأستانة[14]. ومع ذلك، لا ينخدع أحد بالدور الذي لعبته الدولتان الإمبرياليتان في لعبة الشطرنج الساخرة هذه.

في ذلك الوقت، كان أحمد الشرع لا يزال أبو محمد الجولاني، ومهما كانت استراتيجيته الشعبوية في ”السورنة“ ليصبح محاوراً موثوقاً على الساحة الدولية، فإن الجميع يعلم جيداً أنه لم يكن قادراً على السيطرة على الوضع دون أن يبقى إلى جانبه كلاب الحرب الجهاديين الذين شكلوا دائماً نواة قواته. ومن بين هؤلاء، مئات القتلة المأجورين من الجهاديين الدوليين الذين كان عليه أن يشكرهم إذ لولاهم ما كان له أن ينتصر في المعركة النهائية للإطاحة بالأسد.

وهذا بالضبط ما حدث بعد سقوط النظام. ففي نهاية كانون الأول ٢٠٢٤، عيّن الشرع العديد من الجهاديين السوريين والأجانب ومجرمي الحرب[15] من دائرته الداخلية في مناصب قيادية في الجيش الجديد، في إشارة إلى قرار الحل المرتقب لهيئة تحرير الشام كشرط مسبق لرفع العقوبات المفروضة على قيادة الهيئة وسوريا. وبعد ذلك بشهر، أعلن ١٨ فصيلًا مسلحًا حلّ أنفسهم للانضمام إلى الجيش الوطني الجديد، على الرغم أنه لم يتم الإعلان عن قائمة رسمية بالفصائل المعنية.

وبشكل واقعي، استفاد المئات من المجرمين من العفو العام وتطبيع الجهاد. وبعد مرور شهر، أعلنت الحكومة الانتقالية أنها تدرس منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المناهضين للأسد الذين عاشوا في سوريا لعدة سنوات، وهو قرار لن يمنع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، على الرغم من أن هذا يبدو مطلباً رئيسياً من جانب الولايات المتحدة. ويبدو أن مكافأة مرتزقتها تبدو أكثر أهمية من التخفيف من معاناة السوريين في نهاية المطاف: تطبيع الجهاد الدولي أو الثورة السورية، كما يبدو أن الشرع قد اختار. من الواضح أيضاً أن رجل دمشق القوي الجديد قد لا يكون لديه حرية الاختيار الكاملة، وأنه بعد أن أمضى سنوات في محاولة تطهير صفوفه من العناصر الأكثر تطرفاً بناء على نصيحة سديدة من عرابه التركي، لا أحد يعرف أكثر منه أن الطريقة الوحيدة للاستمرار في السيطرة على قطيع مسعور هي أن تبقيه قريباً منك وتشاركه قطعاً من الوليمة. كما أنه لا يجهل أن العديد من الجهاديين يريدون التخلص منه، خاصة وأنه الآن يصافح جميع أعدائهم الألداء.

ولتوضيح هذه المحاباة، أعلنت الحكومة المؤقتة قبل أيام قليلة أنها بدأت عملية سحب الجنسية من حوالي ٧٤٠ ألف مقاتل أجنبي موالٍ للأسد، من بينهم إيرانيون وعراقيون وأفغان وباكستانيون ولبنانيون. حيثما وجدت الإرادة، وجدت الطريقة. وبدلاً من ضمان تحقيق العدالة في جميع الجرائم المرتكبة ضد السوريين، فإن قرار الشرع يؤكد أن المرتزقة الأجانب ليسوا جميعاً في قارب واحد. وبالتالي يمكن لمرتزقته أن يستمروا في اضطهاد الكفار والزنادقة بسلام.

الطائفية والعشائرية: آفتا سوريا

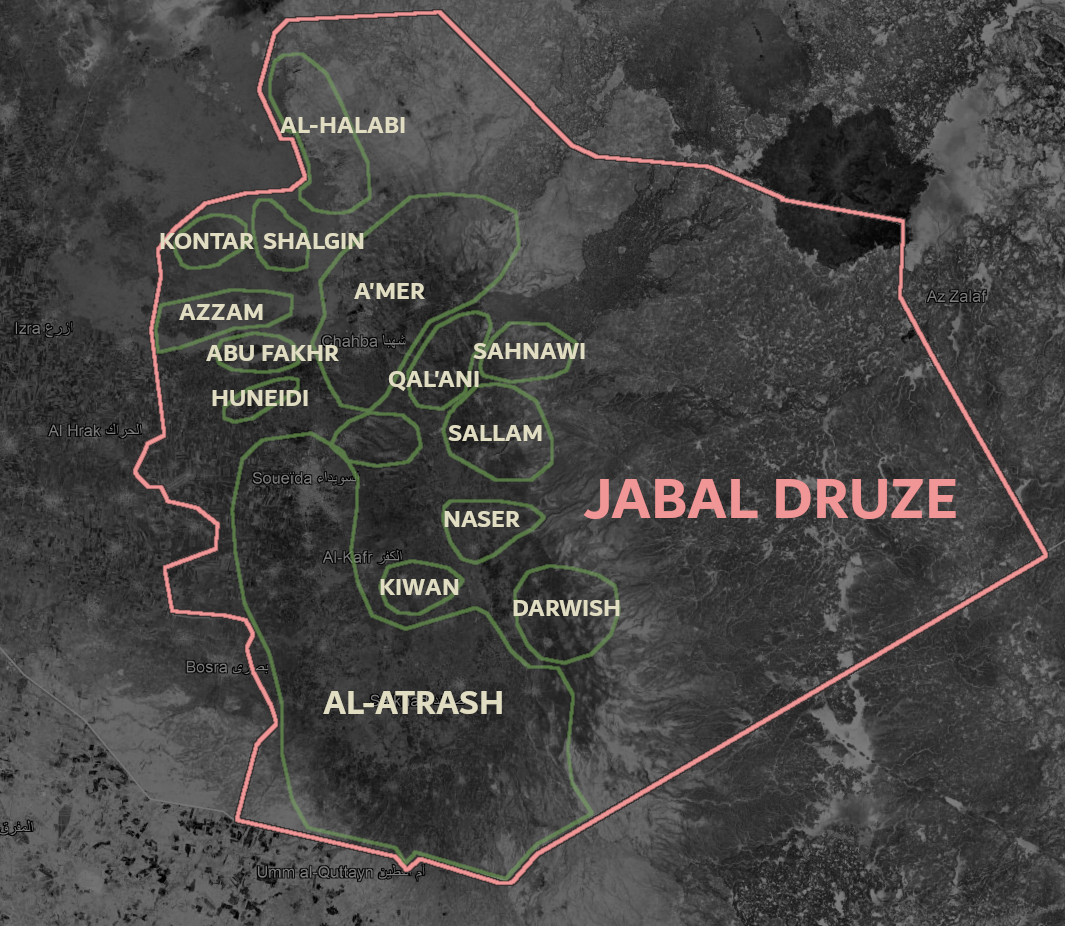

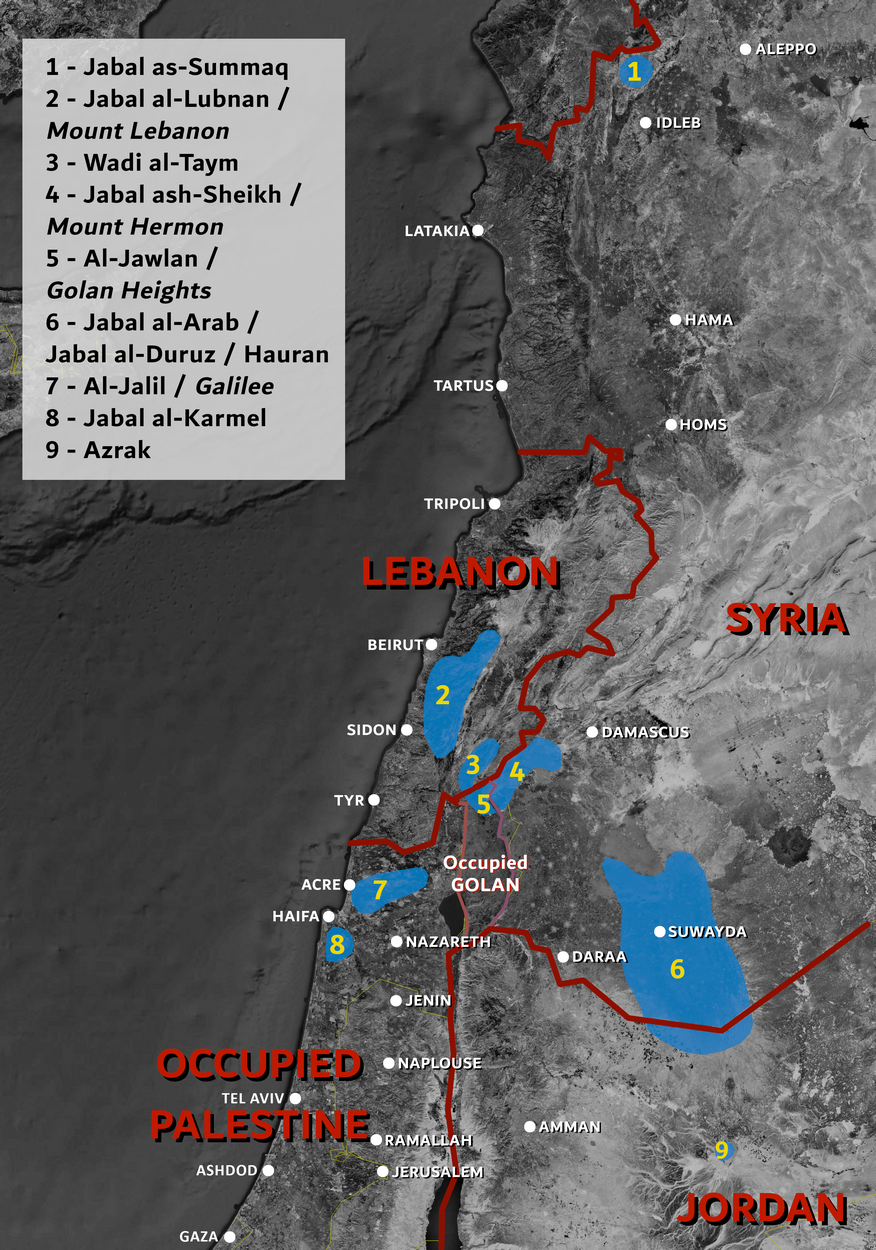

عندما همست تركيا في أذن الشرع بأهمية عدم ترك المجال مفتوحاً أمام المطالب الفيديرالية، كانت هذه رسالة واضحة للفصائل الكردية المسلحة، وأيضاً لأي قوى مسلحة وسياسية أخرى من الأقليات. فكر الجميع على الفور في العلويين والدروز. فالعلويون ليس لديهم فصائل مسلحة على أساس مطالب طائفية، باستثناء بقايا النظام الذين ما زالوا مختبئين هنا وهناك، لكنهم لا يمثلون طائفتهم ولا يحمونها، بل هم من بقايا النظام. أما الدروز من جهة أخرى، فيستفيدون من هياكل دفاع ذاتي قوية للطائفة يجسدها أكثر من عشرين فصيلًا، ملتزمين بحماية سلامة طائفتهم ومصالحها وهويتها الثقافية، وفي الوقت نفسه يستفيدون من شبكات تضامن قوية بين الجاليات الدرزية في الخارج، لا سيما في فلسطين المحتلة ولبنان وبين المغتربين في بقية أنحاء العالم.

تمثل الطوائف الثلاث بالنسبة للسلطة الجديدة في دمشق علاقات قوة ورهانات دبلوماسية كبيرة، بل وتهديداً لمشروع الدولة المهيمنة والمركزية وأحادية الطائفة الذي يدافع عنه الشرع ورعاته الدوليين الرئيسيين: تركيا وقطر والسعودية. وعلاوة على ذلك، فإن روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل تتربص لاستغلال مطالب الطوائف الثلاث بالحكم الذاتي أو اللامركزية، في حين أن أوروبا والأمم المتحدة تطبق على الدوام نفس المخططات الأبوية التي تجعلنا نعتقد أن الأقليات تحتاج إلى حماة – وبالتالي إلى حماية – على الرغم من أن غالبية السكان الذين نتحدث عنهم لا يرغبون في أن يكونوا تحت وصاية أو حماية قوى أجنبية. ولكن بغض النظر عن الرأي الحقيقي لمختلف السكان، فإن الطائفية التي روج لها نظام الأسد لعدة عقود لا تزال سائدة فوق أي اعتبارات المساواة أو الديمقراطية. تتضافر نظريات المؤامرة والتحليلات الثنائية وحتى التحليلات التي تستند بوضوح إلى تحيزات طائفية أو معادية للأجانب مع الدعاية العدوانية لمختلف الإمبرياليات لإنتاج سيل مستمر من الضجيج الإعلامي الذي يستحيل معه الرؤية بوضوح أو الحفاظ على هدوء الأعصاب. على عكس ما كان عليه الحال في عام ٢٠١١، عندما كانت وسائل التواصل الفوري لا تزال غير متطورة نسبيًا، فإن شبكات التواصل الاجتماعي تنضم الآن إلى وسائل الإعلام التقليدية في نشر وإعطاء مصداقية لأكثر الشائعات غير القابلة للتصديق، والتي هي مع ذلك ذات مصداقية كافية لتحريض أي شخص على العنف وإنكار الجرائم المرتكبة. هكذا، عندما سقط النظام، انتهى المطاف بخيالات الغرب المذعورة حول مذبحة الأقليات إلى أن تتحقق جزئيًا عندما سقط النظام، مثل الكثير من النبوءات التي تحقق ذاتها بنفسها، ولكن بشكل أقل مما كان متوقعًا.

قبل أن نواصل، لا بدّ من التمييز بين سيناريو المجازر التي وقعت في الساحل السوري في بداية شهر آذار والمواجهات العنيفة التي استهدفت الطائفة الدرزية في بداية شهر أيار. ففي الحالة الأولى كانت فلول النظام المخلوع الذين اجتمعوا في مجموعات أطلق عليها ”لواء درع الساحل“ و”المجلس العسكري لتحرير سوريا“ و”المقاومة الشعبية السورية“[16] هي التي بدأت المواجهة مع السلطة المركزية في دمشق. وتشير العديد من المصادر إلى أن هذه المجموعات المكونة من مجرمي الحرب والجلادين الذين ظلوا موالين للأسد، كانت مدعومة من روسيا و/أو إيران في محاولة لإثارة عودة السلطة في الساحل وحتى خارجها. ومهما يكن من أمر، شنّ هؤلاء الفلول الذين لا يتجاوز عددهم بضع مئات هجومًا منسقًا على نقاط التفتيش والمباني الحكومية والمستشفيات، واستولوا على أحياء كاملة في بلدات جبلة وبانياس والقرداحة وهاجموا المدنيين وقوات الأمن التي وصلت لوضع حد للفتنة بشكل عشوائي.

في صفوف الأمن العام واستجابة لدعوته للتطوع على تطبيق تلغرام[17]، اندفع إلى الساحل آلاف المقاتلين المتطرفين المنتمين بشكل أو بآخر إلى الجماعات السلفية، وهم بدورهم ينتمون بشكل أو بآخر إلى الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، بقصد الانتقام من الموالين والطائفة العلوية المدنية التي ينحدرون منها. بعض هذه المجموعات لم تحل نفسها بل وتناصب الشرع العداء، وتعتبر الأمن العام أحد الأذرع المسلحة للطائفة السنية التي تسعى للانتقام. وقد أسفر التمرد الموالي وما تلاه من تطهير عرقي وطائفي عن مقتل ما بين ٨٢٣ و١٦٥٩ مدنيًا ومقتل حوالي ٢٦٠ مقاتلًا من كل طرف[18]، حيث شارك الطرفان في مذبحة المدنيين.

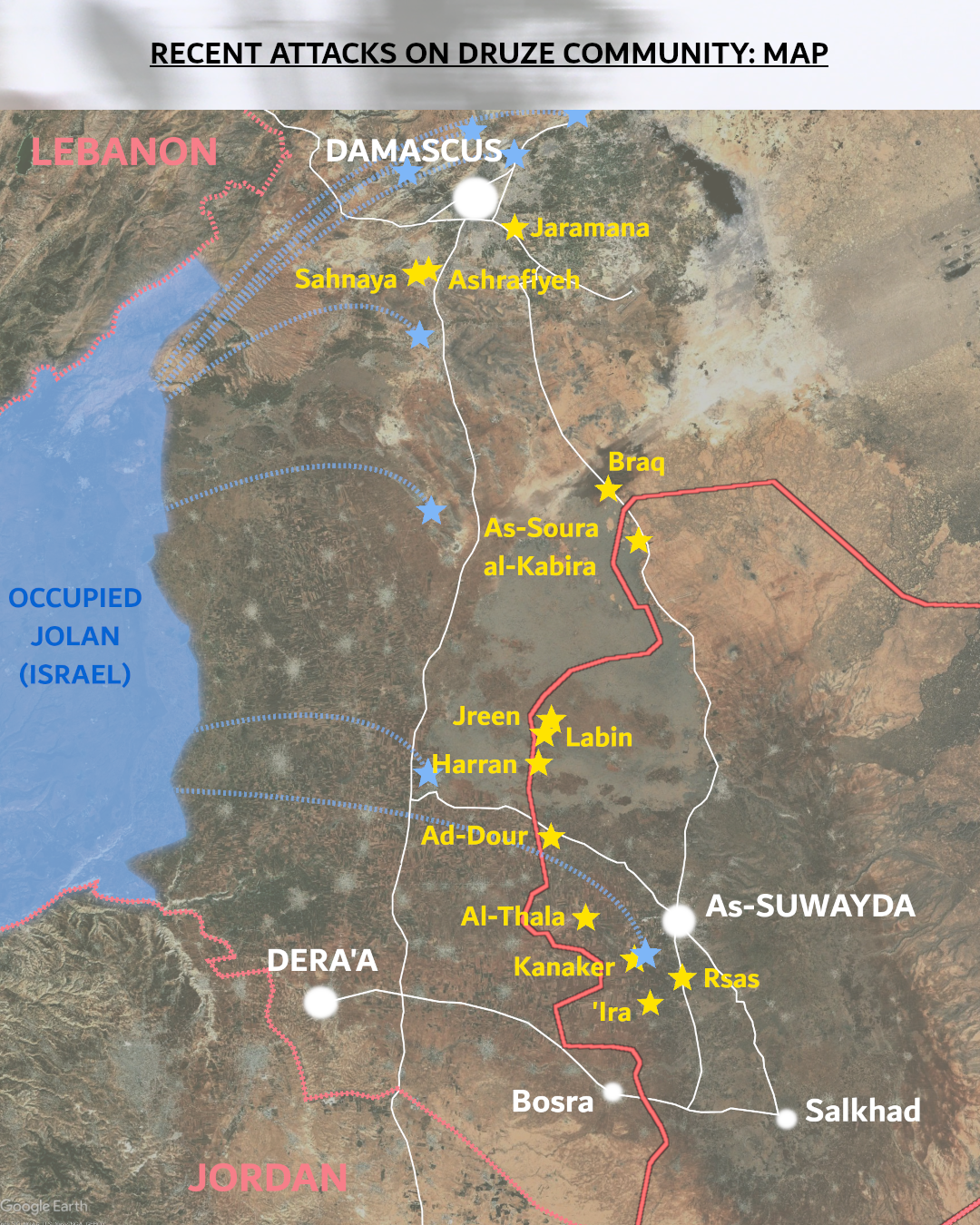

أما في الحالة الثانية، فقد بدأ كل شيء بنشر تسجيل مفبرك يسيء إلى النبي محمد ونُسب إلى شيخ درزي يدعى مروان كيوان. من جدال على شبكات التواصل الاجتماعي، تطور الوضع سريعًا إلى شغب طائفي ومعادٍ للأجانب في جامعة حمص، بتحريض من طالب الهندسة البترولية عباس الخصواني، الذي شارك في الهجوم الدموي على الطائفة العلوية في الشهر السابق. وقد تم تصوير الطالب وهو يلقي خطاب كراهية ضد الدروز والعلويين والأكراد، ثم قام حشد من الطلاب بالتجول في حرم الجامعة ومهاجمة الطلاب الذين يبدو أنهم من غير المسلمين بشكل عشوائي. وقد شكرت الحكومة الانتقالية في البداية مثيري الشغب على غيرتهم الدينية دفاعاً عن النبي، قبل أن تنفي بخجل صحة التسجيل الصوتي. في الساعات الثماني والأربعين التي تلت ذلك، اقتحمت مجموعات مسلحة بلدات جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا ذات الأغلبية الدرزية (والمسيحية) رغم أنه ليس من الواضح من هي هذه المجموعات. إلا أن عدداً من المصادر المتفقة تشير بأصابع الاتهام إلى شبكات مؤلفة من بدو ومقاتلين إسلاميين من دير الزور ودرعا والغوطة. ورداً على ذلك، استنفرت الفصائل الدرزية في السويداء وانطلقت قافلة على الطريق إلى دمشق لدعم الفصائل المحلية في صحنايا. أعقب ذلك كمين مميت قتل فيه أكثر من أربعين مقاتلاً درزياً، قبل أن تتعرض حوالي عشر قرى في منطقة السويداء للهجوم بدورها لمدة ثلاثة أيام من قبل مجموعات من درعا والقبائل البدوية في المنطقة. وفي النهاية انتشر الأمن العام حول المحافظة لمنع دخول مجموعات أخرى من درعا، لكن هذا التضييق على المنطقة ترافق مع ضغوط على القادة الدروز للموافقة على نزع سلاح الفصائل ودخول قوات الأمن العام إلى السويداء، وهو ما تم رفضه. وفي المقابل، تم الاتفاق على تفعيل دور الشرطة والأمن العام في المحافظة بشرط وحيد وهو أن يكون جميع أفرادها من أبناء المنطقة. وعندما انسحب الأمن العام من القرية الوحيدة التي كان يحتلها، وجد السكان منازلهم وأماكنهم المقدسة محروقة ومنهوبة. بعد يومين من انتهاء الأعمال القتالية، غادر عشرات الطلاب من السويداء جامعاتهم في دمشق وحمص، بينما بقي الطريق إلى دمشق مهدداً من قبل الجماعات المسلحة التي أطلقت النار على السيارات ووضعت حاجزاً تحت سيطرتها، بينما بدا الأمن العام عاجزاً أو متواطئاً. من جهة أخرى، قامت الحكومة الانتقالية بشكل مفاجئ بتعيين ثلاثة من زعماء القبائل البدوية في دير الزور على رأس جهاز المخابرات وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقبائل والعشائر البدوية[19]. ومن المشروع التساؤل عما إذا كان ذلك إرضاءً طوعياً أم نتيجة ابتزاز وضغوط مارستها القبائل البدوية القوية في اتحاد قبيلة العكيدات للحصول على قطعة من الكعكة.

إن ما تقوله هذه الأحداث عن سوريا اليوم هو أنه لا يمكن أن تبقى رئيساً لسوريا دون أن تفاقم النعرات والتوترات الطائفية من جهة من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على المناطق، ومن جهة أخرى أن تحظى بتأييد أكثر القوى رجعية في البلاد وحلفائها في الخارج. كما أن ذلك يؤكد أن المجتمع السوري لم يتعافَ ولن يتعافى قريبًا من أمراض الطائفية والعشائرية التي ترافقها. فبعد عقود من الانحدار الفكري والتراجع السياسي الذي تحقق بسياط حزب البعث القومي الاشتراكي، عادت سورية تدريجياً إلى ردود الفعل القبلية والعشائرية القديمة التي كانت موجودة قبلها. ضمن هذه الأرضية الخصبة، عاد النموذج الإسلامي الرافض للعلمانية والديمقراطية والتمثيل الشعبي إلى إطلاق يد رؤساء العائلات الكبرى (الشيوخ) وأمراء الحرب وغيرهم من الأمراء الذين سيحدد مدى قربهم من هذه السلطة وشرعيتهم في تقاسم منافعها. إن استيلاء الشرع على السلطة أثبت أن كونك الأقوى يكفي لأن تكون شرعيًا. ومن كان قادرًا على إظهار القوة المسلحة بالإضافة إلى الولاء سيكون مشكورًا على النحو الواجب. وهذا ما حققته قيادات الجماعات المسلحة التي قاتلت من أجل إسقاط النظام، والتي اتفقت على حلها داخل الجيش الوطني. وهو أيضاً ما قد يكون اتحاد قبيلة العكيدات قد حصل عليه للتو بعد استجابته لدعوة تلقين ”زنادقة“ السويداء درساً، مع موافقته على الانسحاب بمجرد حصول الحكومة على تسوية مبدئية من القادة الدروز.

وتشهد المغامرة الرجولية والقديمة المتمثلة في عبور الصحراء لإخضاع جيرانهم المتمردين لإثبات ولائهم للسلطان وباشاواته على العودة إلى النموذج الإقطاعي الذي سبق الانتداب الاستعماري الفرنسي. ما يميزه ويعطي الوضع الحالي بعدًا أكثر رعبًا هو استمرار ممارسات التجريد من الإنسانية العنصرية والإبادة الجماعية التي أدخلها المستعمرون الغربيون، والتي تم تكييفها مع السياق المحلي من قبل الجهاديين[20] منذ الثمانينيات، وبلغت ذروتها في عهد الديكتاتورية الأسدية. لا شك أن أبرز تعبير عن هذه الأنماط الجديدة من الإرهاب الفحولي هو تصوير الرجال العلويين وهم ينبحون والدروز بينما يحلقون لهم شواربهم، قبل أن يتم اقتيادهم مكبلين بالأغلال إلى جهة مجهولة.. في الحقيقة، لا يوجد ما يميز هذه الممارسة العنصرية عن تلك التي يستخدمها الجنود الإسرائيليون ضد العرب الفلسطينيين، مما يعزز فكرة أنها مستوردة من الغرب. ويبدو أن نسبة كبيرة من الجيل الشاب من المسلمين السنة الذين لم يشاركوا في ثورة ٢٠١١ ولكنهم نشأوا خلال الحرب الأهلية يتبعون مسارًا مشابهًا لمسار شبيحة بشار[21] في إثارة الفتنة، خاصة من خلال إغراق نشرات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات الطائفية التي تدعو إلى الانتقام والقتل باسم الدفاع عن هويتهم العرقية والطائفية التي يزعمون أنها مهددة. إن منطق جنون الارتياب هذا المتمثل في الاعتقاد بأن كل من حولنا يريد تدميرنا يؤدي بطبيعة الحال إلى رد فعل الانكفاء على الذات والالتفاف حول القائد الكاريزمي الذي من المفترض أن يضمن حمايتنا. لذلك ليس من المستغرب أن نرى الشرع يُقدَّم من قبل المسلمين السنة – لا سيما الشباب منهم – كبطل ثورة قامت بها طائفتهم ومن أجلها حصريًا، بينما تُحرم الطوائف الأخرى من مساهمتها في الثورة ضد الأسد. ويبدو أن ثورة السوريين جميعًا قد اختطفت من خلال الخطابات التبريرية والغيبية التي تقدم استيلاء هيئة تحرير الشام على السلطة كإنجاز إلهي يشبه عودة الأمويين عند البعض، أو العثمانيين عند البعض الآخر. إنها مكافأة الأمة. لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يحتفل الشرع بانتصاره في المسجد الأموي، وأن تتم دعوة أئمة التكفير القدامى مثل الشيخ عدنان العرعور – الذي اشتهر بتطعيم خطبه بشكل منهجي بالكراهية بين الأديان – إلى سوريا بعد سنوات من المنفى والترحيب بهم كعقول مدبرة لثورة سنية انتصرت على ” ٤٥ عامًا من حكم الأقلية ”[22]. في هذه الأثناء، وفي الظل، فإن أغلبية السوريين المسلمين السنة المعتدلين والتقدميين والمسالمين – بما في ذلك الأكراد الفيدراليين – يتم تهميشهم مرة أخرى من قبل تطرف أقلية تحرض تحت الأضواء وتمارس السلطة بقوة السلاح.

يؤدي التفسير الطائفي المتطرف للعلاقات الاجتماعية والسياسية من قبل رجال الدين الأصوليين، والذي لا يزال أعضاء الحكومة ومؤيدوهم ينتمون إليه، إلى تبسيط خطير يؤدي إلى تبرئة عائلة الأسد من مسؤولية ديكتاتوريتها التي ألقيت على عاتق طائفة بأكملها، العلويين، أو حتى جميع الأقليات المرتبطة بهم: الشيعة والدروز والإسماعيليين وحتى المرشديين[23] الذين لا يكاد يسمع عنهم أحد سوى أن عشرات من أفرادهم أعدموا منذ كانون الأول على يد ”مجهولين“ في اللاذقية وحماة وحمص. وبالمثل، قُتل عدة مئات من المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، منذ سقوط النظام، وخاصة في ريف حمص، حيث شهدت بعض القرى إعدام العديد من سكانها في نفس اليوم على يد مجموعات مسلحة تعمل في إطار ”العمليات الأمنية“ التي يقوم بها الأمن العام أو بالتوازي معها[24]. إذًا ليست الثورة التي تجري في سوريا منذ كانون الأول ٢٠٢٤، بل انتقام ٥٠ إلى ٦٠٪ من السوريين من كل ما عداهم. ونتيجة لذلك، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل إحجام السلطة الجديدة عن تطبيق آليات العدالة الانتقالية اللازمة لاستكمال الثورة: ليس فقط لأن ذلك ليس أولوية لأنها ستسلط الضوء على اضطهاد جميع الطوائف دون استثناء، بل لأن ذلك سيؤدي إلى تجريم ومحاكمة العديد من ممثلي هذه السلطة الجديدة أنفسهم عن جرائمهم[25].

لا عدالة انتقالية، لا سلام

المطالبة بالعدالة كانت مطروحة من قبل مجموعات من أهالي المفقودين منذ الساعات الأولى بعد سقوط النظام، عندما كان العالم يتظاهر بأنه يكتشف للمرة الأولى حجم الرعب الذي كان يمثله النظام. يُجمع المجتمع السوري الذي عانى من العنف دون أن يكون في وضع يسمح له بإحداثه على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلم اجتماعي ولا نظام يحترم السوريين دون عدالة انتقالية. إذا أرادت المجتمعات السورية أن تتعافى من نصف قرن من الديكتاتورية وتعيش معًا مرة أخرى، فلا خيار أمام ممثلي الحكومة الجديدة سوى المضي بأسرع ما يمكن في اعتقال جميع رموز النظام وكل من شارك بشكل فعال في إخفاء وتعذيب وقتل عشرات الآلاف من السوريين. بالطبع، عندما نتحدث عن العدالة، فإننا لا نتحدث عن إعدامات فورية ومحاكمات صورية وجلسات استماع خلف الأبواب المغلقة وعمليات قتل علنية تعيد إنتاج الصدمات التي ولدتها الهمجية التكفيرية، بل عن عدالة شفافة تحترم المبادئ الأساسية لحق الدفاع وكرامة المتهم. الانتقام بالدم والإذلال بالدم ليس ما يحتاجه المجتمع السوري. بل على العكس، إذا ما أراد أن يتجدد ويخرج من دائرة العنف، فهو بحاجة إلى إظهار العدل والنزاهة، ولكن أيضاً الشدة تجاه من لم يظهر تجاهه سوى السادية والقسوة. يجب أن يبقى الهدف هو الصمود وليس مجرد إشباع غرائز الانتقام في المقام الأول.

ومن الواضح أيضاً أن المحاكمة الممنهجة لجميع أفراد جيش النظام المخلوع وميليشياته غير ممكنة وستكون مهمة في غاية الخطورة التي ستؤدي بدورها إلى تطهير واسع النطاق وتصفية حسابات لا نهاية لها. في مقابلة قيّمة للغاية مع مدير الشبكة الوطنية السورية لحقوق الإنسان، فاضل عبد الغني، نشرها موقع عنب بلدي السوري[26]، يصف عبد الغني عملية العدالة الانتقالية التي يمكن تطبيقها في سوريا. يميّز عبد الغني في هذا الحوار بين المكوّن القضائي والمكوّن المدني، حيث يأخذ الأخير شكل لجان ”الحقيقة والمصالحة“. وهو يقدّر عدد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالنظام السابق بحوالي ستة عشر ألفاً ومائتي شخص، يُعتقد أن نسبة ٩٠٪ منهم من العسكريين، ويعتبر أن ضباط الجيش من الرتبتين الأولى والثانية فقط هم المعنيون بالإجراءات الجنائية، بينما سيتم إدراج الضباط من الرتبة الثالثة إلى السادسة في برنامج لجان المصالحة. ولن يتم استثناء المسؤولين غير العسكريين، بمن فيهم رجال الأعمال، من الملاحقة القضائية.

ومن المستحيل حاليًا معرفة ما إذا كان هذا الإطار المتماسك قد تم قبوله وتنفيذه من قبل السلطات الجديدة. وبصرف النظر عن البيان المقتضب الذي أصدرته وزارة الداخلية على صفحتها على تطبيق تيليجرام إبان اعتقالهم، لا توجد آلية شفافة لمعرفة ما حدث لمن هم قيد التحقيق. لم يتم ذكر أي محكمة خاصة، ولا أي مهلة قضائية. على مدى الأشهر الأربعة الماضية، أظهرت الحكومة التي نصبت نفسها بنفسها عدم التزام مؤسف تجاه هذه القضية، كما أن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض كبار مجرمي النظام السابق يساعد على تآكل ثقة السوريين. لقد كان الإجلاء الدبلوماسي لعشيرة الأسد إلى روسيا والإمارات العربية المتحدة خيانة للسوريين وللثورة بالفعل. وكان تعيين سلسلة كاملة من التكفيريين ومجرمي الحرب في مناصب المسؤولية مع وعد التكفيريين الأجانب بالحصول على الجنسية خيانة ثانية.

وبالإضافة إلى هذه القرارات السيئة للغاية التي تم اتخاذها باسم الاستقرار قصير الأمد، قامت السلطات الجديدة كذلك باعتقال عدد من المجرمين سيئي السمعة من النظام السابق، لتقوم بإطلاق سراحهم بسبب ”عدم كفاية الأدلة“ أو لتقوم بـ”تسوية أوضاعهم“ أو حتى لمنحهم عفوًا صريحًا. وأفضل مثال على ذلك هو بلا شك القائد العام لقوات الدفاع الوطني، فادي أحمد الملقب بـ”فادي صقر“، المسؤول المباشر عن العديد من المجازر، وأشهرها مجزرة التضامن التي وقعت في نيسان عام ٢٠١٣، وطلال شفيق مخلوف القائد العام للحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمسؤول المباشر عن قتل العديد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات السلمية في دوما وحرستا ونوى ودرعا في عام ٢٠١١. ويمكننا أن نضيف إلى هذه الحالات حالة محمد غازي الجلالي، وزير الاتصالات السابق ثم رئيس الوزراء، ومحمد الشعار، وزير الداخلية السابق[27]، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى الأخرى في الجهاز القمعي لنظام الأسد، الذين استفادوا منذ ذلك الحين من إجراءات ”تسوية أوضاعهم“ مقابل تعاونهم. في السابع من شباط ٢٠٢٥، ردّ أهالي التضامن بغضب على زيارة فادي صقر إلى مسرح جرائمه بصحبة مسؤولين في الأمن العام، بهدف ”تبرئة“ نفسه من خلال إدانة شركائه السابقين[28]. وبعد مرور شهرين، كان غياب السلطات واضحاً في إحياء ذكرى مجزرة ١٦ نيسان، في حين لم يتم إقامة أي طوق أمني أو تحقيق جنائي جدير بالذكر حول مجموعة المباني التي كانت لسنوات عدة بمثابة ”منطقة قتل“ للدفاع الوطني، والتي لا تزال المقابر الجماعية فيها موجودة دون شك. بل على العكس من ذلك، تم تعيين فادي صقر على رأس لجنة المصالحة التي أُرسلت إلى الساحل السوري في أعقاب المجازر في بداية شهر آذار، وهو المنصب الذي تفاوض من خلاله على إطلاق سراح ضباط نظام الأسد السابقين الذين تم اعتقالهم في تلك المناسبة. أقل ما يمكننا قوله هو أن التعاطف ومراعاة صدمة الضحايا والناجين ليست من السمات المميزة للسلطات الجديدة. وفي الآونة الأخيرة، واصل موظفون آخرون سيئو السمعة من النظام المخلوع الظهور العلني واستغلال مكانتهم الاجتماعية المتميزة، بل والظهور بشكل متباهٍ إلى جانب ممثلي السلطات الجديدة[29].

وأخيراً، وربما الأكثر إثارة للقلق، أظهرت السلطات الجديدة تجاهلاً صارخاً لملفات السجناء والمختفين[30]، تاركةً العائلات دون دعم أو أجوبة[31]، بينما أهملت لأسابيع عديدة حماية أرشيف أكثر من 800 جهاز أمني وأماكن الاحتجاز قبل أن تقرر أخيراً تقييد وصول الجمهور إليها جزئياً[32]. ساحة المرجة في دمشق، حيث اعتاد أقارب المختفين الاجتماع في الأسابيع التي أعقبت سقوط النظام لدعم بعضهم البعض وجمع المعلومات، تم تنظيفها فجأة من مئات صور المختفين في كانون الثاني في إطار حملة تنظيف واسعة بدأها الدفاع المدني بعنوان ”عدنا يا دمشق”، في حين تسببت مجموعة تدعى ”أيادي الخير” بفضيحة من خلال تغطية النقوش التي تركها السجناء على جدران أحد السجون بلوحات تمجد الثورة، بموافقة مسبقة من السلطات. إن اللامبالاة والإهمال، أو حتى التلهف على تبييض صفحة الماضي لا يبعث على الاطمئنان، حتى لو وجد أكثر المتفائلين سبباً وجيهاً لإقناع أنفسهم بأن الأمور عادية ومن الطبيعي أن تستغرق وقتاً، وأن السلطات تبذل قصارى جهدها أو أن العمليات الجارية تقدم إشارات مشجعة. ومع مرور خمسة أشهر على سقوط النظام، فإن هذا الإصرار على النسبية وغياب الحكم النقدي حول طبيعة ومسؤوليات معظم ممثلي أجهزة الدولة الجديدة بات يتسم بالسذاجة وعدم المبالاة. أما بالنسبة لأقارب الضحايا والمفقودين، فلا يزالون مدفوعين بنفس الأمل الذي مكنهم من البقاء على قيد الحياة طوال هذه السنوات. لم يتم القيام بأي شيء حقيقي، لا بالفعل ولا بالقول، لتمكينهم من العثور على السلام.

سوريا، مجتمع معدم تديره دولة متسولة

إن الحالة الكارثية التي ترك فيها الأسد البلاد تشهد ليس فقط على المقاومة والصمود المذهلين للشعب السوري، بل أيضًا على قدرة البشر التي لا تقدر بثمن على البقاء على قيد الحياة في أبشع الظروف. عندما ننظر إلى الاقتصاد السوري، ندرك إلى أي مدى وصلت إليه البلاد من دمار في بنيتها التحتية. والتخريب هو أقل ما يمكن أن يقال عنه: سوريا عبارة عن جثة مجوفة صدئة، بدأ هيكلها العظمي يتآكل بالفعل قبل سقوط النظام. كان جنود النظام يبيعون الأثاث والبضائع المنهوبة لإطعام أنفسهم، وعندما حانت النهاية، لم ينتظروا حتى اقتراب العدو قبل أن يتخلوا عن أسلحتهم وزيهم العسكري، بينما كان السكان يندفعون إلى جميع المباني العامة لنهب كل ما يستطيعون. الأمر الأكثر إثارة للدهشة في سوريا بعد ذلك هو الطبيعة المطلقة لعمليات النهب: لم يقتصر الأمر على الأثاث الذي تم نهبه، بل تم اقتلاع الكابلات والأنابيب والأبواب والنوافذ والبلاط والقرميد، وصولاً إلى العوارض المعدنية والطوب والكتل الحديدية التي تشكل هيكل المباني. ناهيك عن المركبات (بما في ذلك الدبابات) والأشجار التي تم تقطيعها أو اقتلاعها بشكل منهجي، ليتحول المجال العام بأكمله إلى أرض قاحلة. وإذا ما أمعنت النظر في البلدات والأحياء التي سويت بالأرض بفعل القصف، سترى أيضًا أن جميع المباني التي كانت مدمرة قد تم تجريدها تمامًا من كل شيء فيها، كما لو أن كل شقة من آلاف الشقق التي تم هدمها بهذه الطريقة قد تم تفريغها من كل ما تحتويه. وقد تم تنفيذ ذلك من قبل عملاء النظام وجنوده، حيث أن بعض المناطق كانت محظورة على السكان حتى سقوط الأسد. بين دمشق ومحافظة السويداء، وصل الأمر باللصوص إلى حد هدم أعمدة الكهرباء ذات التوتر العالي وتقطيعها ونزع الكابلات الكهربائية التي تزود آلاف المنازل بالكهرباء. هناك حالة من الهيجان في كل مكان، وكل جزء من هذا الوحش يساوي شيئاً.

النهب هو أحد الآفات الرئيسية التي تعاني منها سوريا الجديدة. كانت هذه الظاهرة موجودة قبل سقوط النظام ولا يمكن إلقاء اللوم على السلطات الجديدة، على الرغم من أنها ازدادت ولا يبدو أنه تم فعل أي شيء على الإطلاق لوضع حد لها أو لحماية البنية التحتية. إن التقدم الوحيد الذي يمكن أن يضع حداً لهذا التخريب الذاتي من قبل الشعب السوري نفسه هو استعادة الاقتصاد المستقر، أو على الأقل حدوث تحسن ملموس فيه. لكن يبدو أن البنك المركزي السوري قرر تطبيق أسلوب محفوف بالمخاطر، من خلال تقييد السيولة[33] مع رفض التدخل في سعر الصرف[34] وكبح المضاربة غير المشروعة في الليرة السورية، وهو ما يؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف وخسائر كبيرة في أموال السوريين، في بلد لا يزال ٩٠٪ من سكانه يعيشون تحت خط الفقر. أما المستفيدون الرئيسيون فهم المضاربون، في حين لم يرتفع حجم الاستثمار والإنتاج المحلي أو الصادرات. لا تطبع الحكومة أي عملة جديدة، ولا تتدخل لحصر صرف العملة في مكاتب الصرافة الرسمية، حيث يستغل مئات التجار الصغار هذا النشاط لتحقيق الربح. في الوقت نفسه، بدأت الأسواق تغرق بالمنتجات منخفضة الأسعار، خاصة من تركيا، مما يهدد الإنتاج المحلي الهش أصلاً[35]، في حين لم يشهد دخل السوريين أي ارتفاع ملحوظ، كما أن معدل البطالة تجاوز نسبة ٢٥٪. ويبدو أن الحكومة الجديدة تعتمد بشكل حصري على الاستثمار الأجنبي. وبالتالي، فإن الوضع الحالي ينذر بافتراس رأسمالي قادم، ومعه شكل آخر من أشكال النهب الواسع النطاق، والذي سيستفيد منه المضاربون وليس عموم السوريين. ونعلم هذا النمط جيدًا، يكفي أن ننظر إلى الوضع في لبنان واليونان.

من هذا المنظور الانتهازي، لم تنتظر الدبلوماسية الدولية أسبوعين لتعود إلى مسارها الطبيعي، حيث كان أصحاب رؤوس الأموال من شبه الجزيرة العربية وأوروبا أول من سارع إلى القصر الرئاسي في دمشق بهدف استعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا بأسرع وقت ممكن والاستفادة القصوى من الوضع الإقليمي الجديد. في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤، كانت قطر أول دولة أجنبية بعد تركيا[36] ترسل وفداً إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، بينما قام الشرع بأول زيارة خارجية له في الثاني من شباط ٢٠٢٥، حيث توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، زار خلالها مكة المكرمة وقدم شريكته لطيفة الدروبي للعالم، قبل أن يطير مباشرة إلى تركيا[37]. وبعيدًا عن الاستعراض، تشهد هذه الزيارات على الرغبة في وضع المملكة العربية السعودية وقطر في طليعة السياسة الخارجية السورية. إذ تخطط الدولتان لاستعادة السيطرة على قطاع الطاقة من خلال إحياء إنتاج الكهرباء الذي يغذيه الوقود الأحفوري الخليجي بشكل حصري تقريباً. وسيؤدي ذلك إلى حرق الكثير من الغاز[38]. بدأت الدولتان بتقديم أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في اليوم التالي لأول اجتماعاتهما الرسمية، وتعهدتا أيضاً بتسديد ديون سوريا للبنك الدولي البالغة قيمتها ١٥ مليون دولار، في إشارة إلى وجود استثمارات كبيرة مطروحة على الورق: لا شيء مجاني. ثم كانت ألمانيا وفرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي طرقت باب الجهاديين السابقين في الثالث من كانون الثاني ٢٠٢٥[39]، تلتهما إيطاليا في العاشر من الشهر التالي، وكانت الدول الثلاث هي المستفيد الرئيسي من صادرات النفط السورية[40] عشية ثورة ٢٠١١. كما كانت هذه الدول الثلاث أول من طبقت تعليق إجراءات اللجوء للسوريين في اليوم التالي لسقوط النظام ودعت إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بينما كانت فرنسا أول دولة أوروبية تستقبل الشرع في السابع من أيار ٢٠٢٥، رغم استمرار إدراج اسمه على اللائحة السوداء للإرهاب. بالنسبة لماكرون، فإن حالة الاستثناء هي أسلوب من أساليب الحكم، وتوقيع العقود المثيرة يستحق غض الطرف عن جزء من مأساة الشعب السوري. ولم يُطلب من الشرع سوى الإدلاء ببعض التصريحات الرمزية لصالح حماية حقوق الإنسان والعدالة. ولكن مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الإعلان ليس ملزماً ويبقى مجرد وعد هدفه الأساسي شراء السلم الاجتماعي وخداع أكثر الليبراليين سذاجة. إن شركاء سوريا الاقتصاديين لن يبادروا مطلقاً لجعل استعادة العلاقات التجارية مشروطة بالتطبيق الصارم، تحت إشراف دولي، لنظام ديمقراطي يمثل التنوع في سوريا وعدالة انتقالية تستثني عقوبة الإعدام والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. بدلاً من ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، كل ما هو مطلوب من الشرع هو التزام شفهي بـ”حماية الأقليات“ و”تحييد الدولة الإسلامية“، كما كان الحال بالفعل منذ عقد من الزمن مع بشار الأسد. وهذا ليس بالأمر الجلل.

في النظام الرأسمالي، كل شيء خاضع للصفقات والتسويات. يمكن أن ننتظر استنتاجات لجنة التحقيق في مجازر الساحل السوري بضعة أشهر أخرى، حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على سوريا ويمكن للشرع أن يتراجع عن وعوده بهدوء بمجرد استعادة التجارة الدولية. نحن نشهد حالياً تحوّلاً تاريخياً نحو اندماج الليبرالية الاقتصادية والمحافظة المجتمعية كما حدث في الولايات المتحدة في عهد جورج بوش وابنه جورج دبليو بوش، ولكن في نسخته الإسلامية الموجودة بالفعل في المملكة العربية السعودية. لذلك يجب ألا نندهش إذا كان مصير سوريا مرهونًا بالعلاقة بين أحمد الشرع ودونالد ترامب ومحمد بن سلمان. ويأتي مقالنا هذا في الوقت المناسب تمامًا، حيث من المقرر أن يجتمع الثلاثة في المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة…

الشريعة الإسلامية متوافقة مع الرأسمالية، وكذلك أحمد الشرع.